писатель атмосфер

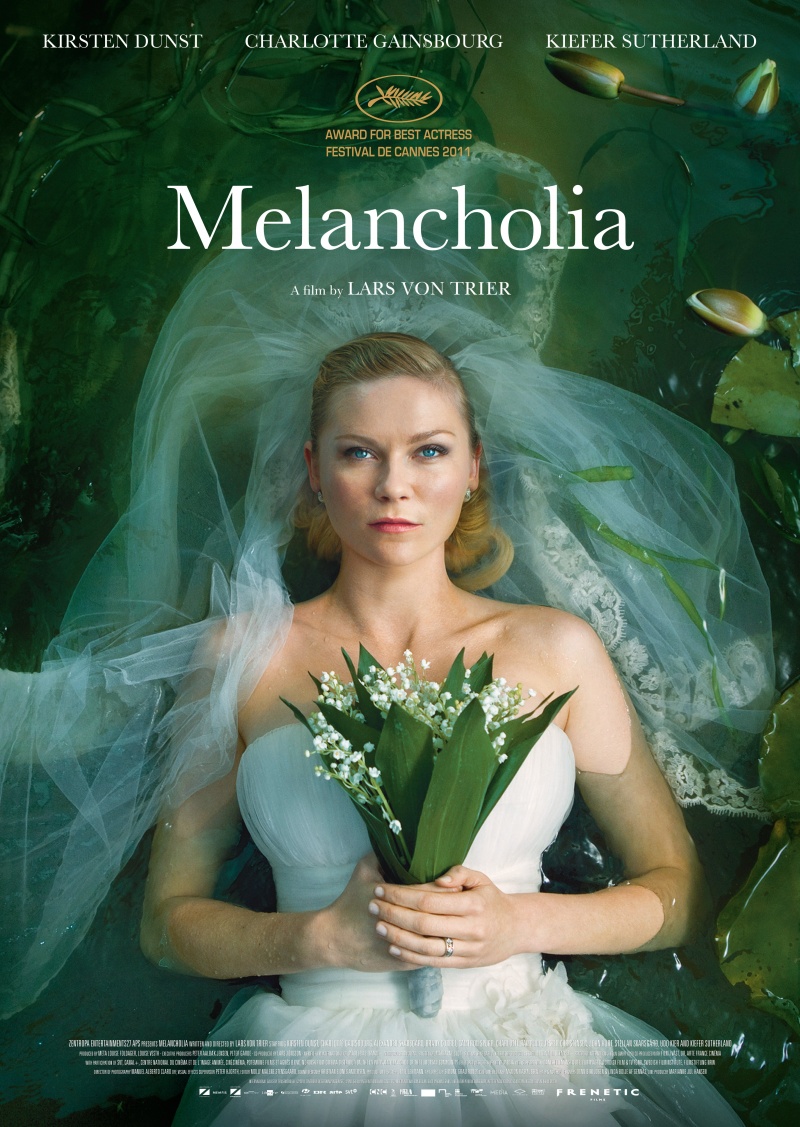

"Меланхолия" (реж. Ларс фон Триер, 2011)

О времена, о нравы!

О камера, о монтаж!

В этом (если ни в чем остальном) Триер остался верен своей Догме. Этот танец с камерой в руках - это нечто. Людям, страдающим морской болезнью, к просмотру не рекомендуется. И монтаж, конечно. Правила монтажа? - не, не слышали. Ну нафиг правила, режем, как режется.

Но ведь смотрится, что самое удивительное. А может, и не удивительное, на самом деле. Триер же давно признанный мастер, может позволить себе сделать монтаж а-ля натюрель, который будет, к тому же, смотреться. И еще кое в чем он остался верен себе - в театральности происходящего. Я не фанат Триера, я не смотрела много его фильмов, но те, которые смотрела, выглядят как театральные постановки (или с элементами театральных постановок). Этот фильм - как раз с элементами, поэтому он и был для меня смотрибелен.

Но самое главное, о чем я хочу написать, это настроение. Вот его режиссер уловил мастерски (видать, тема уж больно близка). Фильм называется "Меланхолия" не только потому, что в нем так называется планета, конечно же, но еще и потому что это - то, что мы видим на экране. Меланхолию. Депрессию. В тяжелой форме даже. И как человек, который прошел через это (слава богу, не в такой форме), я могу с уверенностью заявить - все верно. И я поверила героине Кирстен Данст, которая продирается сквозь собственную свадьбу, как сквозь дремучий бурелом, налепив на лицо резиновую улыбающуюся маску. Ощущение бессилия, апатии, наплевательства на всех и вся - это читается в ее взгляде и поступках. Тут нужно отдать режиссеру (и сценаристу - в одном лице) должное.

Вторую сестру играет Шарлотта Генсбур и ей посвящена вторая часть фильма. И это совсем другое видение мира, другое поведение, нормальное, по сути, поведение. И этот контраст между двумя сестрами отлично показан на экране. Генсбур с ее растрепанными волосами и огромными глазами прекрасно впадает в панику.

Что еще хочется отметить? Звук. Очень интересная и необычная работа со звуком. И вот именно она здесь работает на "театральность" происходящего. То есть добавляет условность, уводит от реальности, зритель понимает, что видит сказку, а не жизнь. В этом звук помагает истории, потому что он очень избирателен. В отличии от фильмов, где пытаются максимально озвучить все, что может звучать в кадре и за кадром, здесь даже в кадре не все звучит. Это напоминает Тарковского, конечно. Ну и Бергмана. Надо взять себе на заметку такой подход к звуку.

Моя оценка: 8/10.

О камера, о монтаж!

В этом (если ни в чем остальном) Триер остался верен своей Догме. Этот танец с камерой в руках - это нечто. Людям, страдающим морской болезнью, к просмотру не рекомендуется. И монтаж, конечно. Правила монтажа? - не, не слышали. Ну нафиг правила, режем, как режется.

Но ведь смотрится, что самое удивительное. А может, и не удивительное, на самом деле. Триер же давно признанный мастер, может позволить себе сделать монтаж а-ля натюрель, который будет, к тому же, смотреться. И еще кое в чем он остался верен себе - в театральности происходящего. Я не фанат Триера, я не смотрела много его фильмов, но те, которые смотрела, выглядят как театральные постановки (или с элементами театральных постановок). Этот фильм - как раз с элементами, поэтому он и был для меня смотрибелен.

Но самое главное, о чем я хочу написать, это настроение. Вот его режиссер уловил мастерски (видать, тема уж больно близка). Фильм называется "Меланхолия" не только потому, что в нем так называется планета, конечно же, но еще и потому что это - то, что мы видим на экране. Меланхолию. Депрессию. В тяжелой форме даже. И как человек, который прошел через это (слава богу, не в такой форме), я могу с уверенностью заявить - все верно. И я поверила героине Кирстен Данст, которая продирается сквозь собственную свадьбу, как сквозь дремучий бурелом, налепив на лицо резиновую улыбающуюся маску. Ощущение бессилия, апатии, наплевательства на всех и вся - это читается в ее взгляде и поступках. Тут нужно отдать режиссеру (и сценаристу - в одном лице) должное.

Вторую сестру играет Шарлотта Генсбур и ей посвящена вторая часть фильма. И это совсем другое видение мира, другое поведение, нормальное, по сути, поведение. И этот контраст между двумя сестрами отлично показан на экране. Генсбур с ее растрепанными волосами и огромными глазами прекрасно впадает в панику.

Что еще хочется отметить? Звук. Очень интересная и необычная работа со звуком. И вот именно она здесь работает на "театральность" происходящего. То есть добавляет условность, уводит от реальности, зритель понимает, что видит сказку, а не жизнь. В этом звук помагает истории, потому что он очень избирателен. В отличии от фильмов, где пытаются максимально озвучить все, что может звучать в кадре и за кадром, здесь даже в кадре не все звучит. Это напоминает Тарковского, конечно. Ну и Бергмана. Надо взять себе на заметку такой подход к звуку.

Моя оценка: 8/10.